実効アクセス時間とはCPUからキャッシュメモリ、主記憶(通常メモリと呼ばれるもの)への実際1アクセスに要する平均時間をいいます。

背景

CPUがメモリにアクセスする際、最初にキャッシュメモリへアクセスを試みます。これはキャッシュメモリが主記憶よりも高速なためです。そしてキャッシュメモリに目的のデータがなかった時だけ主記憶にアクセスします。ここでのキャッシュメモリにデータがある確率をヒット率と呼びます。

公式

実効アクセス時間を求める際には以下の公式で計算できます。

(キャッシュメモリのアクセス時間xヒット率)+ 主記憶のアクセス時間 x (1ーヒット率)

(キャッシュメモリのアクセス時間xヒット率)

この部分でキャッシュメモリでデータが取得できた時の時間を出しています。なのでキャッシュメモリがない場合はここの計算は飛ばすことができます。

主記憶のアクセス時間 x (1ーヒット率)

ここでは主記憶にデータを探しに行かなければならない場合を計算しています。(1ーヒット率)の部分がまさにそうですね。

過去問題

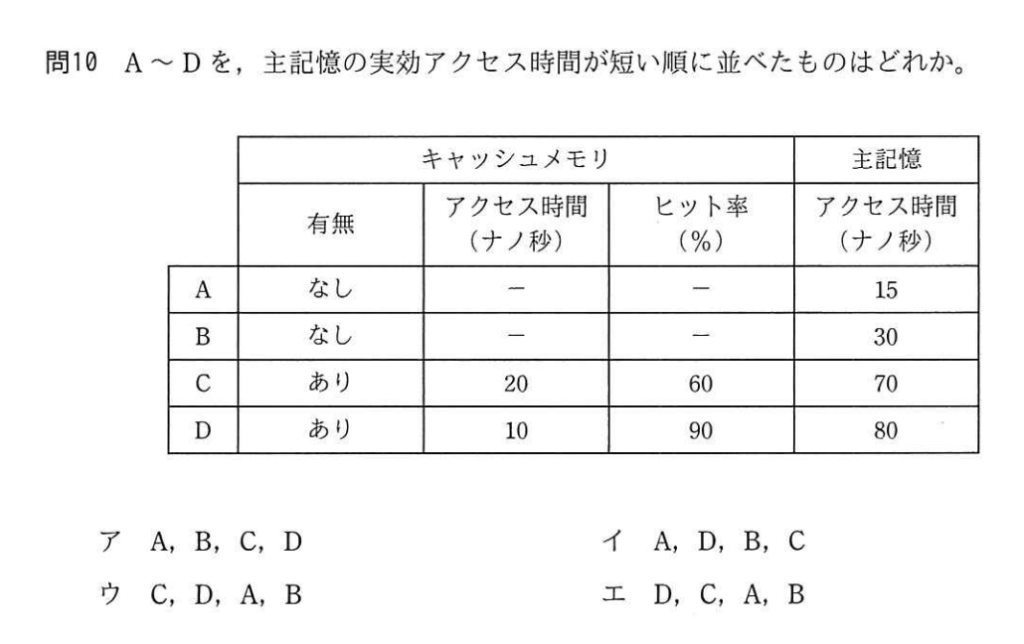

では過去問題を解いてみます。

選択肢A Bはキャッシュメモリがないのでそのまま主記憶のアクセス時間が実行アクセス時間になります。

Cは以下となります。

(20 x 0.6)+70 x ( 1-0.6)=40

Dは以下となります。

(10 x 0.9)+ 80 x (1−0.9)= 17

選択肢を順番に並べてみるとA15,D17,B30,C40となり正解はイになります。

コメントを残す